Hay una pregunta que me sigue golpeando cada vez que veo los resultados electorales: ¿por qué los sectores populares, justamente los que más padecen la precarización, el ajuste, la violencia económica y simbólica del neoliberalismo, terminan apoyando a las derechas que garantizan la continuidad de ese mismo modelo?

La explicación que solemos escuchar es rápida y condescendiente: manipulación mediática, falta de educación, ignorancia política, fake news. Se repite que esos sectores votan “en contra de sus intereses”. Pero cada vez estoy más convencido de que esa respuesta no alcanza, de que es apenas un modo elegante de no mirar más a fondo.

¿Qué pasa si lo que llamamos “intereses” no es lo que realmente organiza la adhesión política?

El sociólogo brasileño Jessé Souza, en su libro El pobre de derecha. La venganza de los bastardos (2024), ofrece una clave que me parece urgente: no es la economía lo que explica estas conductas, es la humillación. Lo que está en juego no es solo el bolsillo, sino la dignidad herida, el reconocimiento negado. Y esa herida no es un efecto colateral del neoliberalismo, es parte de su maquinaria. El sistema no se conforma con producir pobres; necesita producir pobres convencidos de que su pobreza es culpa suya. Sujetos que crean que su fracaso es individual, que su sufrimiento es la marca de su insuficiencia. Ahí está la victoria más profunda: lograr que los humillados sientan que merecen ser humillados.

Pero la humillación no se queda quieta. Se transforma. Se acumula y se convierte en resentimiento. Y el resentimiento rara vez apunta hacia arriba, hacia quienes concentran poder y riqueza. Apunta hacia los costados, hacia quienes están apenas un poco más abajo, hacia el inmigrante, la mujer, el joven pobre, la minoría sexual. El otro pobre. El otro diferente.

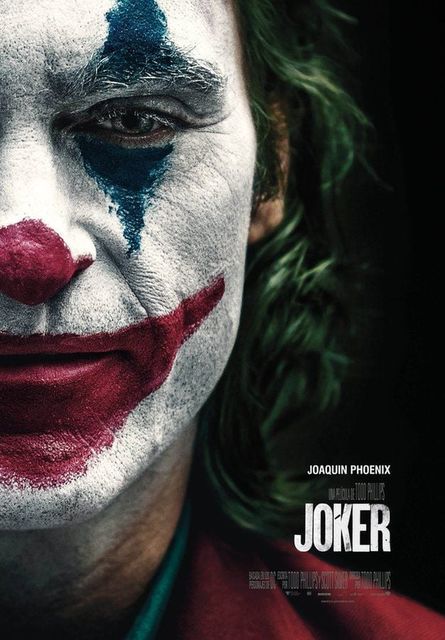

Souza lo llama el “síndrome del Joker”: ese tránsito afectivo que va de la humillación al odio. El sujeto precarizado no busca una solución estructural, busca alivio. Busca un espejo donde no verse tan miserable. Y el odio le da eso: la posibilidad de decir “al menos no soy como ese otro”. Las nuevas derechas lo saben y lo explotan. No prometen justicia ni bienestar, prometen enemigos. Y en una sociedad que te arranca todo, hasta tener un enemigo es un modo de sentir que existís. Mientras tanto, las izquierdas siguen hablando de redistribución, derechos, proyectos económicos. Todo eso necesario, claro, pero que en este escenario suena lejano, abstracto. Las derechas ofrecen otra cosa: pertenencia. No una pertenencia real, sino una falsa comunidad construida sobre la exclusión. Ser parte de un “nosotros” que odia y señala es mejor que no ser parte de nada. Y esa ilusión de pertenencia, por precaria que sea, pesa más que cualquier plan económico.

En ese marco aparece lo que Souza llama el falso moralismo. Se reinstalan jerarquías bajo nuevos disfraces. No se odia por raza, sino por “cultura”, por “valores”, por “esfuerzo”. El pobre “honesto” desprecia al pobre “deshonesto”. El trabajador precarizado se siente superior a quien recibe un plan social. Y así, el sistema legitima la desigualdad y desarma cualquier posibilidad de organización colectiva.

El neoliberalismo vació todos los espacios de comunidad: sindicatos, partidos, organizaciones barriales. Dejó al individuo solo, peleando contra el mundo y aferrándose a cualquier lugar simbólico donde sostener su dignidad. La derecha radical aparece ahí y ofrece un refugio: no sos rico, pero sos “gente de bien”. No tenés poder, pero tenés razón. No sos fuerte, pero podés odiar sin culpa. De ahí la idea de un neoliberalismo afectivo. El poder ya no solo disciplina con economía, también organiza emociones. Direcciona odios, moldea identidades. El odio no es un accidente: es el cemento del edificio político. Lo que impide que la humillación se vuelva organización. Lo que convierte el dolor en arma contra otro y no contra quienes lo producen. Y entonces, cada vez que decimos que “los pobres votan contra sus intereses”, nos equivocamos de diagnóstico. Porque el interés que está en juego no es económico: es afectivo, moral. Se juega en el orgullo, en la dignidad, en el miedo a caer aún más bajo. En la necesidad de no ser el último, aunque eso implique transformarse en verdugo de otro.

Comprender esta economía afectiva no es un lujo académico: es un imperativo político. Porque mientras no entendamos cómo se construyen hoy la identidad, la pertenencia y el sentido en sociedades atravesadas por la humillación, seguiremos sorprendidos cada vez que los humillados vuelvan a elegir a sus verdugos como salvadores.

Si queres saber más sobre el síndrome del Joker podes ir a mi canal de YouTube: