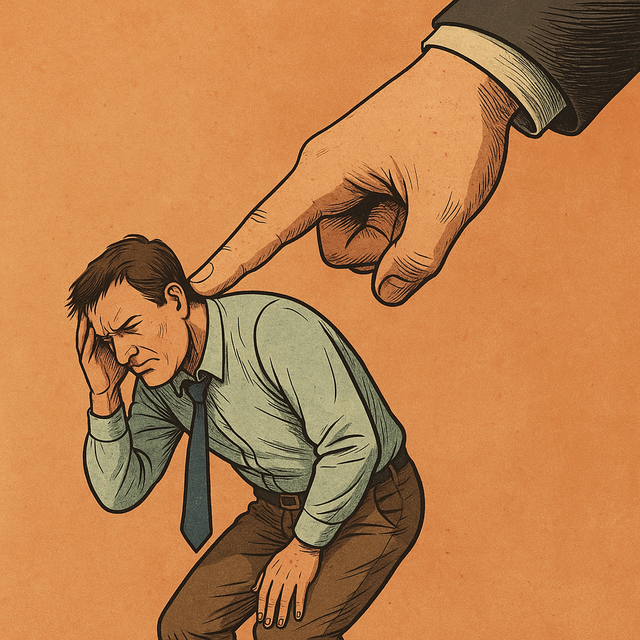

La industria de la autoayuda se presenta como un arsenal de herramientas para el empoderamiento individual, pero su función social real es mucho más compleja y, en gran medida, regresiva. Bajo el lema omnipresente “si quieres, puedes”, la autoayuda transforma problemas de raíz estructural en asuntos estrictamente individuales. La desigualdad, la precariedad laboral, la erosión de los vínculos comunitarios o el tiempo cada vez más fragmentado desaparecen del horizonte explicativo. La ecuación es siempre la misma: si no logras tus metas, es porque no hiciste lo suficiente, porque no pensaste con la intensidad adecuada, porque no adoptaste las rutinas correctas. La retórica motivacional desplaza el foco del análisis de lo social a lo psicológico, y de lo colectivo a lo íntimo, operando como un mecanismo de despolitización sistemática.

Michel Foucault, al analizar las tecnologías del yo, mostró cómo el poder moderno no se impone solamente desde arriba, sino que se infiltra en los modos en que los sujetos se constituyen a sí mismos. La autoayuda funciona como un dispositivo de gubernamentalidad que instala la disciplina en el corazón de la subjetividad, logrando que las personas se autogestionen según criterios funcionales a la lógica económica vigente. Allí donde podría emerger una pregunta por las condiciones históricas que producen el malestar, aparece un manual de pasos para “pensar diferente” o “salir de la zona de confort”, sin cuestionar el marco que genera esas limitaciones.

Eva Illouz ha señalado que el discurso terapéutico contemporáneo —del que la autoayuda es heredera y multiplicadora— produce un sujeto que interpreta sus experiencias afectivas y laborales a través de un lenguaje emocional altamente privatizado. La promesa de autenticidad y realización personal se convierte en un horizonte permanente pero inalcanzable, alimentando la insatisfacción como motor de consumo. Gilles Lipovetsky, por su parte, ha descrito el narcisismo como uno de los rasgos constitutivos de la cultura hipermoderna: un narcisismo paradójico que no libera, sino que incrementa la dependencia de la mirada y la validación ajenas. La autoayuda, lejos de revertir este proceso, lo profundiza al proponer que toda mejora personal pase por una autoexplotación constante en pos de un ideal individualista.

La retórica de la autoayuda se caracteriza por su gramática del mérito: el éxito es siempre mérito personal, el fracaso, culpa individual. En este esquema, el sujeto se convierte en deudor de sí mismo, obligado a actualizar constantemente su “versión mejorada” mediante nuevos cursos, hábitos, técnicas y programas. La deuda no se salda nunca porque el objetivo está diseñado para moverse siempre un paso más adelante. Es la misma lógica que sostiene el consumo en otros ámbitos, pero aplicada al yo como mercancía.

La conexión de la autoayuda con la industria cultural es directa. Adorno y Horkheimer ya advirtieron que la producción cultural capitalista estandariza los bienes simbólicos para garantizar su consumo masivo. En la era de las plataformas, este mecanismo se intensifica: las frases motivacionales, los vídeos de un minuto y los retos virales de desarrollo personal no buscan complejidad, sino circulación. La forma breve, directa y emocionalmente intensa asegura el enganche, pero anula la posibilidad de un pensamiento crítico o de un análisis situado. El formato moldea el contenido hasta hacerlo compatible con el mercado de la atención, y en esa adaptación desaparece la complejidad necesaria para comprender el malestar contemporáneo.

Incluso las prácticas asociadas a la espiritualidad, como la meditación o la escritura reflexiva, son capturadas por la lógica de la productividad. Se presentan como métodos para “gestionar el estrés” o “potenciar el rendimiento”, desplazando su sentido original de contemplación o exploración interior hacia un objetivo instrumental: recargar para seguir rindiendo. Así, la cura queda subsumida en la enfermedad y el descanso se convierte en una herramienta de optimización.

Una crítica filosófica a la autoayuda no implica rechazar la posibilidad de cambio personal, sino devolverle la densidad histórica, social y política que este género diluye. La transformación real no puede reducirse a un recetario de hábitos o a consignas motivacionales. Requiere comprender que nuestras biografías están atravesadas por estructuras que exceden la voluntad individual y que las condiciones para una vida más plena no se alcanzan solo con introspección, sino con acción colectiva. La verdadera ayuda no es la que adapta al individuo a un orden injusto, sino la que le da herramientas para cuestionarlo y transformarlo junto a otros. En este sentido, el desafío no es optimizar la maquinaria del yo, sino repensar el marco en el que ese yo existe y actúa.

______________________

Bibliografía

Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max. Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta, 1998.

Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI Editores, 2002.

Foucault, Michel. Tecnologías del yo. Barcelona: Paidós, 1990.

Illouz, Eva. El consumo de la utopía romántica. Buenos Aires: Katz, 2007.

Illouz, Eva. Por qué duele el amor. Madrid: Katz, 2012.

Lipovetsky, Gilles. La era del vacío. Barcelona: Anagrama, 1986.

Lipovetsky, Gilles. Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama, 2006.